Dunkelkammer-Podcast mit Anton Pototschnig zu „Liebe, Trennung, Streit ums Kind“

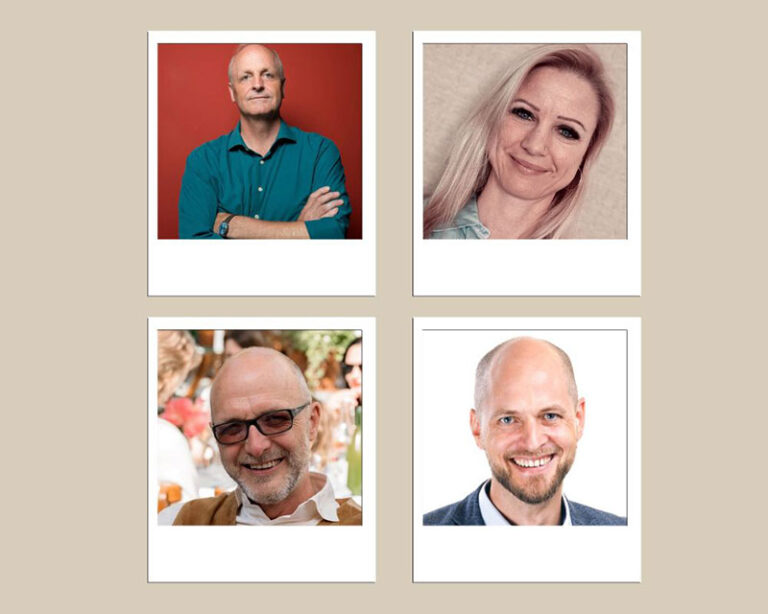

In dieser Dunkelkammer Episode von Edith Meinhart geht es um Väter, genauer, darum, was von ihrer Rolle nach Scheidungen und Trennungen übrig bleibt. Zu wenig, findet Anton Pototschnig. Er ist Sozialarbeiter, Familiencoach, Gründer der Plattform „Wir Väter“ und unermüdlicher Kämpfer für die Doppelresidenz. Wenn es um die Beziehung zu Kindern gehe, würden Männer oft benachteiligt, findet er. Auch vor dem Gesetz. Im Gespräch mit der Dunkelkammer erklärt der Aktivist, wie er das ändern möchte.

Transkript

Hinweis: automatisiert erstellt

Edith Meinhart: Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ. Herzlich willkommen zur 160. Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Wir reden dieses Mal über Väter. Genauer über das, was von ihnen nach Scheidungen und Trennungen übrig bleibt. Also über ein Thema, über das seit langem sehr viel gestritten wird. Es geht um Geschlechterrollen, um die Frage, was eine gute Mutter, was ein guter Vater ist. Es geht um Kinderbetreuung, es geht um die Verteilung der finanziellen Lasten und um den Kontakt zu den Kindern. Mein heutiger Gast setzt sich dafür ein, dass die Väter bei all dem nicht zu kurz kommen. Was das genau bedeutet, besprechen wir gleich. Herr Anton Pototschnig, danke fürs Kommen.

Anton Pototschnig: Gerne.

Edith Meinhart: Ein paar Worte zu Ihnen vorab. Sie sind Sozialarbeiter, Familiencoach und Obmann zweier Plattformen. Eine zum Thema Doppelresidenz und eine mit dem Titel Wir Väter. Was ist Ihr Anliegen?

Anton Pototschnig: Mein Anliegen ist es, dass Väter schon in aufrechter Beziehung mehr in die Kinderbetreuung einbezogen werden, beziehungsweise sich auch mehr engagieren. Das ist auch ein Appell an die Väter. Aber auch, und das war der Ausgangspunkt, dass sie nach einer Trennung nicht in eine marginalisierte Rolle den Kindern gegenüber kommen und dass sie gleichberechtigt mit den Müttern die Kinderbetreuung übernehmen können und auch in der Beziehung zu den Kindern bleiben können.

Edith Meinhart: Sie haben ja persönlich reichlich Erfahrung mit diesem Thema. Zum einen, weil Sie 30 Jahre lang für das Jugendamt tätig waren, aber auch, weil Sie selbst zweifacher Vater sind, zwei Trennungen hinter sich haben. Was haben Sie da erlebt?

Anton Pototschnig: Ja, im Grunde genommen habe ich eigentlich alle Stationen durchgemacht. Ich war beim ersten Kind leider ein Vater, der viel zu weit weg war. Das habe ich schnell bemerkt, war aber schwer zu ändern, weil auch die räumliche Distanz eine sehr große war. Aber das ist etwas, was ich im Grunde genommen bis heute bereue. Beim zweiten Kind war es so, dass ich gewusst habe, da will ich präsenter sein. War es auch. Leider ist die Beziehung trotzdem nicht gut gegangen mit der anderen Frau. Das war auch nicht dieselbe Frau. Wir haben uns getrennt. Ich war in der Zeit, bevor wir uns getrennt haben, in Väterkarenz ein halbes Jahr lang. Ich bin schon In Teilzeit gegangen, wo die Mutter in Karenz war. Ich war nach meiner Karenz in Teilzeit 20 Stunden, habe jahrelang 20 Stunden, 25 Stunden und eigentlich bis heute 30 Stunden gearbeitet. Nach der Trennung haben wir uns geeinigt auf die Doppelresidenz. Das hat an sich gut funktioniert, auch vier Jahre lang und noch vier Jahre lang war es so, dass die Mutter gesagt hat, nein, das will ich jetzt nicht mehr. Jetzt kommt das Kind zu mir, du kannst das 14 Tage täglich besuchen und zwei Stunden zwischendurch einmal an einem Nachmittag.

Edith Meinhart: Warum hat sie das beschlossen?

Anton Pototschnig: Weil sie der Ansicht war, dass das fürs Kind besser ist. Und sie ist auch unterstützt worden vom Gericht, vom Jugendamt, von allen Institutionen. Und mit dem habe ich leben müssen. Das war für mich schrecklich. Es hat mir den Boden unter den Füßen komplett weggezogen. Ich habe die ersten paar Monate es eigentlich nur bewältigt, indem ich tief ins Glas geschaut habe und mich einfach betäubt habe mit der Problemlösungsstrategie. Und habe gemerkt, das kann es nicht sein und habe mich begonnen, mit der Doppelresidenz auseinanderzusetzen, mit dem Modell international und so. Und habe auf das hinauf die Plattform Doppelresidenz gegründet, mit vier Müttern und vier Vätern, einer davon war ich, die Doppelresidenz gelebt haben zu dem damaligen Zeitpunkt, beziehungsweise so wie bei mir eben gerade das Ganze gekündigt worden ist.

Edith Meinhart: Sie haben gesagt, für Sie war das furchtbar. Die Mutter hat es einfach beschlossen. Wie war es denn für das Kind? Gab es da Anzeichen, dass das tatsächlich besser sein könnte, nur einen Wohnsitz zu haben?

Anton Pototschnig: Nein, überhaupt nicht. Die hat es überhaupt nicht gegeben. Es war so, wo die Mutter gesagt hat, du siehst den Papa jetzt alle 14 Tage und dann zwei Stunden. Da hat er gesagt, aber warum nur zwei Stunden? Und dann hat sich das ausgedehnt. Ich habe dann über das Gericht es geschafft, dann die Kontaktzeiten noch weiter auszudehnen. Aber ich war weit entfernt davon, Doppelresidenz leben zu können.

Edith Meinhart: Weil in der Regel gilt ja das Kindeswohl als vorrangig.

Anton Pototschnig: Naja, da sind wir bei einem Thema, das natürlich ein sehr großes ist. Es gibt ein Paradigma. Die Mutter ist wichtiger fürs Kind. Mir gegenüber ist es vom Gericht argumentiert worden, das Kind braucht Regelmäßigkeit. Dass genau diese Regelmäßigkeit in dem Moment, wo die Doppelresidenz gekündigt worden ist, verloren gegangen ist, das ist nicht gesehen worden. Regelmäßigkeit ist definiert worden damit, dass ein Kind bei der Mutter ist, 14 Tage lang und dann zwei Tage lang beim Papa das Wochenende verbringt.

Edith Meinhart: Das war der Grund, warum Sie dann begonnen haben, sich für die Rechte von Vätern einzusetzen?

Anton Pototschnig: Genau, das war der Grund. 2007 habe ich diese Plattform ins Leben gerufen, war dann in Folge auch bei Gesetzgebungsprozessen eingeladen, als Experte zu dem Thema mitzugestalten. Leider ist da mein Einfluss relativ geringer gewesen, wobei man sagen muss, die Doppelresidenz war sowohl in der Gesetzesnovellierungsgeschichte vor 2013 ein Thema, war im Gesetz schon inkludiert, ist dann später rausgestrichen worden und war jetzt, 2019 hat der Gesetzgebungsprozess begonnen, beziehungsweise 2020 war er genauso drinnen und ist dann aber auch wieder rausgestrichen worden.

Edith Meinhart: Doppelresidenz heißt, wenn ich das richtig verstehe, halbe-halbe. Also das Kind pendelt zwischen den Wohnsitzen der Eltern und man teilt sich das 50-50.

Anton Pototschnig: Das ist die paritätische Doppelresidenz. Das heißt, da geht es wirklich um halbe-halbe. Doppelresidenz hat eine relativ große Interpretationsbreite. Also es geht von einem Drittel zu zwei Drittel bis halbe-halbe. Wir von der Plattform Doppelresidenz gehen davon aus, dass die paritätische Doppelresidenz grundsätzlich dem Kind am förderlichsten ist und auch den Eltern am förderlichsten ist, auch aus Sicht von Chancengleichheit für beide Geschlechter. Es muss aber natürlich auch angepasst sein an das, was Eltern einbringen können. Es muss der jeweiligen Lebenssituation angepasst sein.

Edith Meinhart: Aber worin besteht dann die Doppelresidenz, dass das Kind zwei Wohnsitze hat, auch an zwei Wohnsitzen gemeldet ist?

Anton Pototschnig: Genau. Das mit der Meldung ist eine andere Geschichte, weil es kann nur eine Hauptmeldung geben. Aber bleiben wir einmal bei der Definition. Grundsätzlich geht es darum, dass das Kind an zwei Wohnsitzen bei Mama und bei Papa jeweils den hälftigen Aufenthalt hat, von beiden Elternteilen profitiert, die Eigenheiten mitkriegt, das Können, die Vorlieben und so weiter. Und vor allem aber auch in Beziehung zu beiden bleibt. Momentan ist es so, und schon seit langer Zeit eben, dass Väter nach der Trennung von 30 oder 31 Kontakten zum Kind, also täglichen Kontakten zum Kind, auf vier Kontakte runterfällt pro Monat. Wenn die Kinder unter sechs Jahre alt sind, ist es bei vielen Vätern so, dass sie überhaupt nur am Samstag und am Sonntag einen Nachmittag bekommen für zwei, drei Stunden und das war’s. Es ist so quasi von 100 auf 2%. Und das ist weder fürs Kind gut, noch für den Vater und auch nicht für die Mutter.

Edith Meinhart: Ihre eigenen Erfahrungen sind jetzt so 20 Jahre her. Hat sich da seither Wesentliches geändert? Was hat sich geändert, was nicht?

Anton Pototschnig: Leider hat sich nicht allzu viel verändert. Oder in sehr kleinen Schritten. Wo ich die Plattform Doppelresidenz mit den anderen Müttern und Vätern ins Leben gerufen habe, war es so, dass die meisten das Wort Doppelresidenz nicht gekannt haben, auch nicht akzeptiert haben. Und da hat sich schon was verändert. Mittlerweile ist dieses Modell bekannt. Es gibt eine Broschüre in dem Zusammenhang, die in den Gerichten in allen Beratungsstellen Österreichs aufliegt.

Da gibt es schon eine Auflage von mehreren tausend Stück. Es hat sich der Verfassungsgerichtshof nach der Kindschaftsrechtsänderung 2013 mit dem Thema befasst und hat die Doppelresidenz in bestimmten Fällen sogar als die obligate Form deklariert. Wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, wäre ein Abgehen von der Doppelresidenz sogar eine Kindeswohlgefährdung.

Edith Meinhart: Was wären die Voraussetzungen?

Anton Pototschnig: Eine Wohnortnähe, eine hinreichende Kommunikationsbereitschaft von beiden Eltern, dass kein Elternteil durch die Doppelresidenz in eine finanzielle Notlage geraten darf.

Edith Meinhart: Also, dass das Kind nicht weite Strecken pendeln muss.

Anton Pototschnig: Und, dass es grundsätzlich auch überprüft werden muss, ist es für das Kind eine entsprechende Maßnahme.

Edith Meinhart: Es gab natürlich in den vergangenen Jahrzehnten auch einen gesellschaftlichen Wandel. Die Eltern-Kind-Beziehungen haben sich geändert. Viele junge Paare empfinden sich eigentlich als gleichberechtigt, bis ein Kind kommt.

Dann fallen viele wieder in die traditionellen Muster zurück und das wird Ihnen, sagen Sie, auch dann zum Verhängnis, wenn Sie sich trennen. Inwiefern?

Anton Pototschnig: Naja, es ist sehr schwierig, weil es geht um Identifikation. Es geht darum, wo sehe ich mich? Und wo sehe ich mich als Frau? Wo sehe ich mich als Mann? Und da sind die Rollenbilder leider noch immer relativ tradiert und verstärken sich dann auch im Zusammenhang mit Geburten. Es gibt Umfragen vom Österreichischen Institut für Erziehungshilfe, wo Mütter auch befragt werden, was will ich denn so für mich im Leben. Und der Großteil, 80 Prozent der Mütter, wollen bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes beim Kind sein. Sie wollen Teilzeit arbeiten. 90 Prozent der Mütter sagen bis zum 15. Lebensjahr des Kindes, sie würden nicht auf Vollzeit aufstocken wollen, selbst wenn es eine adäquate Kinderbetreuungseinrichtung gäbe. Das sind lauter Ergebnisse vom Österreichischen Institut für Familienforschung. 77 Prozent, ich habe es mir heute noch einmal angeschaut…sagen, ich will einen Mann an meiner Seite, der genügend verdient und die Familie ernähren kann. Jetzt ist für mich das einfach etwas, was mich zu der Frage führt, wie wollen wir denn eigentlich leben? Wie wollen wir als Männer, als Frauen leben? Und was ist etwas, was uns näher liegt und was ist etwas, was uns ferner liegt? Und ich glaube, dass es wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind, was für eine Tradition wir haben, was für ein gesellschaftliches Bild wir haben davon. Auch welche Jobperspektiven es gibt. Auch das, selbstverständlich. Auch welche Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es. Es gibt immer wieder auch zu wenige und Frauen, die sich dann nach der Karenz bzw. aus der Teilzeit dann in die Vollzeit bewegen wollen, haben die Möglichkeit nicht, weil die Kinderbetreuungsplätze nicht in entsprechendem Ausmaß vorhanden sind. Da gibt es Nachholbedarf und ich denke mir, das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, dass es darum geht, dieses Thema als solches ernsthaft zu beleuchten und zu schauen, wohin wollen wir denn eigentlich? Ist Vollzeitbeschäftigung für beide Geschlechter, damit dann maximale Unabhängigkeit da ist, wirklich das, wohin wir wollen? Im Gegenzug dazu sozusagen aber weniger Zeit mit dem Kind? Ja, also es wird oft aufgehängt auf der Frage Karenz. Das wird jetzt sehr stark diskutiert. Wie viele Frauen gehen in Karenz? Wie viele Männer gehen in Karenz? Ich kann nur jedem Vater empfehlen, geht in Karenz. Und wir fordern sie auch auf dazu, weil es eine schöne Zeit ist. Weil es einem dem Kind näherbringt, weil man ein bisschen aus dem Beruf rauskommt, auch das. Und weil es die Beziehung extrem stärkt.

Edith Meinhart: Ich lasse die Zahl jetzt einmal so stehen. Ich kenne die Studie nicht. Die Frauen werden vielleicht auch noch hinterfragen, warum dieser Wert so hoch ist. Aber wie stehen denn die Männer bei den Family Values?

Anton Pototschnig: Ich habe es jetzt in der Studie nicht so im Kopf, aber ich habe andere Studien, die schon in etwa gleich lautend sind. Wobei es schon so ist, dass bevor das Kind kommt, eigentlich sehr viele Väter auch sagen, sie wollen sich gleichteilig engagieren. Und dann geht es irgendwie doch in eine andere Richtung.

Edith Meinhart: Das führt in der Praxis dann dazu, dass die Männer das Geld heimbringen und die Mütter die bessere Beziehung zum Kind oder zu den Kindern haben. Und wenn dann der Kampf um die Obsorge beginnt, dann wird das genau in die Waagschale geworfen. Was erleben Sie denn da alles?

Anton Pototschnig: Ja, es kommt zu so einer einseitigen Betrachtungsweise, wo die Beziehung des Kindes zur Mutter auf einmal einen Höhenflug erreicht und die zum Vater oft einfach auch marginalisiert wird. Anhand von einzelnen Fällen sehe ich es so, dass es oft ist, dass Mütter einfach auch sagen, ich will nicht mehr, dass du mehr Zeit mit dem Kind verbringst. Es ist jetzt so, im Verein, wir Väter, das sind hunderte Väter im Grunde, die sich im Laufe der Zeit auch an mich gewendet haben. Die sagen, ich würde gerne mehr Zeit mit dem Kind verbringen, aber ich kriege eine Regel vorgeschoben. Da erweisen sich die Mütter irrsinnig oft auch als Gatekeeperinnen. Die sagen, das ist mein Revier, mehr gibt es nicht.

Edith Meinhart: Die Mütter umgekehrt sagen dann öfter, die Väter kommen erst bei der Scheidung drauf, dass sie sich eigentlich um das Kind kümmern wollen. Ist da auch was dran?

Anton Pototschnig: Ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad wird es schon stimmen. Warum? Weil man sich in eingeschliffenen Rollenmustern bewegt, auch davor. Der Vater geht eher arbeiten, Männer gehen sogar oft mehr arbeiten. Auf einmal gehen sie nicht nur 40, sondern 45 Stunden arbeiten, damit sie die Familie erhalten. Und Mütter sind zu Hause. Und da werden Rollenmuster eingeschliffen, da werden Beziehungen gestärkt zwischen Mutter und Kind, weniger zwischen Vater und Kind. Und das nimmt man einfach so hin, weil man die Trennung nicht immer antizipiert. Man geht nicht davon aus, sondern man sagt, man ist zufrieden mit dem. Und dann kommt die Bruchstelle. Und dann auf einmal gibt es eine Trennung. Und auf einmal wird evident, okay, für die Frau ist die Krise da. Wie komme ich jetzt zu meinem Einkommen? Wie komme ich zu meinem Lebensunterhalt? Und kann ich auch auf diese Beziehung, die jetzt sehr neu und sehr eng ist, in dem Maßen verzichten und loslassen und auch dem Mann etwas übergeben? Und für die Männer ist es so, dass sie auch in dieser Berufsidentität drinnen sind, ein bisschen weiter entfernt sind und dann drauf gucken, hallo, eigentlich so wenig möchte ich mit den Kindern nicht sein. Ich bin täglich mit den Kindern bis jetzt auch beschäftigt gewesen, habe Kontakt zu ihnen, habe Beziehung aufgebaut. Und dann sind wir getrennt und auf einmal soll ich sie nur noch alle 14 Tage sehen. Und das muss man sich schon auch genau anschauen. Auch die Väter haben eine sehr starke und eine sehr innige Beziehung zu den Kindern, auch wenn sie weniger Sorge tragen. Und die wird aber dann von einem Tag auf den anderen gekillt. Und insofern ist es ein bisschen ungerecht zu sagen, die kommen erst nachher drauf, weil auf so wenig reduziert werden, ist einfach ein Wahnsinn.

Edith Meinhart: Aber wenn so ein strittiger Obsorgefall vor Gericht landet, dann ist es auch schlüssig, dass Richter, Richterinnen darauf schauen, war der Mann überhaupt in Karenz, war er in Elternteilzeit, wie ernst war ihm das mit der Beziehung zum Kind?

Anton Pototschnig: Ja. Da bin ich bei Ihnen. Ja, das ist richtig. Da kann man drauf schauen. Das ist jetzt im Zusammenhang mit Doppelresidenz auch ein ganz gewichtiger Teil. Ich glaube, das ist der vierte Teil, den ich vorher vergessen habe zu sagen. Nämlich, dass es darum geht, auch im Vorfeld schon annähernd gleichteilig sich ums Kind gekümmert zu haben. Und ja, sie schauen drauf, aber das hat eine Relevanz dann, wenn man sagt, wie hoch soll dieses Ausmaß der Kontaktregelung sein. Die Väter, mit denen ich betraut bin, die haben irrsinnig oft überhaupt keinen Kontakt oder sehr wenig Kontakt. Und auch vier Tage im Monat ist einfach zu wenig.

Edith Meinhart: Warum wollen Mütter den Vätern den Kontakt so erschweren?

Anton Pototschnig: ein sehr komplexes Thema. Das, was ich im Jugendamt mitkriege, wenn ich mit Müttern arbeite, oder im Jugendamt, ich arbeite jetzt schon lange Zeit als Familiencoach, aber auch in dem Zusammenhang, dann sehe ich irrsinnig oft, dass es einerseits Angst ist davor, Zeit mit dem Kind, eventuell an den Vater verlieren zu können. Das sind dann teilweise auch Kränkungen, die sie durch den Vater erlebt haben oder durch ihren Mann erlebt haben, die sie gleichsetzen, wenn er mit mir so umgegangen ist, also fremdgegangen ist oder mich vielleicht einmal beschimpft hat oder sonst irgendetwas. Dann wird er das mit dem Kind ganz sicher auch tun. Und da keine Unterscheidung zu machen zwischen der Erwachsenenebene und zwischen der Eltern-Kind-Ebene, das ist ein Punkt. Und das, was ich jetzt im Zusammenhang mit Vätern, die jetzt vom Kontakt komplett abgeschnitten sind, erlebe ist, dass es sehr oft auch in Richtung Pathologie geht. Also , wo Mütter teilweise wirklich ein Verhalten an den Tag legen, dass auch von Familiengerichtshilfe, von Gutachtern, von Beratern und Beraterinnen an das Jugendamt gemeldet wird. Dass da ein Krankheitsgeschehen dahinter ist, aber dem nicht entgegengewirkt wird.

Edith Meinhart: Ich kann als Journalistin da berichten, dass es natürlich nur die hoch eskalierten Fälle in die Medien schaffen. Ich muss da nicht in der Haut von RichterInnen stecken. Aber ich habe mich als Journalistin auch oft gefragt, wie soll man da herausfinden, welche Seite da pathologisch agiert.

Anton Pototschnig: Ich glaube, dass es einfach darum geht, dass man erstens einmal sehr genau um diese Beziehungs- und Trennungsdynamik Bescheid wissen muss. Da muss man Spezialist, Spezialistin sein. Da muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Da muss man sich mit Loyalitätskonflikten und mit den Folgen von Loyalitätskonflikten genau auskennen. Da muss man vor allem auch in dieses Beziehungsgeschehen reingehen und da muss man die Ängste, die Sorgen, die Nöte, die Eltern in diesen Scheidungsprozess reinbringen. ernst nehmen und damit umzugehen wissen. Und man muss in erster Linie auf der Beziehungsebene mit dem tun. Das, was in Österreich passiert, ist, dass wir auf juristischer Ebene versuchen, diesem Thema Herr zu werden und das kann nicht gelingen.

Edith Meinhart: Aber ich habe jetzt gemeint, in Fällen, wo Pathologie im Spiel ist, eine psychische Erkrankung zum Beispiel, die ja in manchen Ausprägungen zur Folge hat, dass Menschen mit Behörden vielleicht sehr gut umgehen können, sehr manipulativ sind. Das ist aber schwer erkennbar, selbst für Therapeuten mitunter.

Anton Pototschnig: Ich denke mal, im Wesentlichen muss man einmal zuerst schauen: gibt es eine Gefährdung? Es wird ja von der Mutter meistens eine Gefährdung unterstellt. Und ist die tatsächlich vorhanden? Wenn die vorhanden ist, dann muss entsprechend reagiert werden und dann muss der Kontakt auf so ein Maß beschränkt werden, dass die Gefährdung nicht mehr vorhanden ist. Ganz klar. Wenn aber keine Gefährdung da ist, wenn die in keiner Art und Weise nachgewiesen werden kann, dann müssen Kontakte auch gegen den Willen der Mutter wieder hergestellt werden.

Edith Meinhart: Sie haben jetzt gesagt nachgewiesen, muss man es nicht zweifelsfrei ausschließen können.

Anton Pototschnig: Also ausschließen, ja genau, danke für die Korrektur, ja selbstverständlich. Also es muss der Gefährdung ausgeschlossen werden können, selbstverständlich. Und dann aber, wenn diese behaupteten Vorwürfe gegen den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin – umgekehrt spielt es auch nur in einem umgekehrten Verhältnis – dann muss man schauen, dass man die Kontakte wieder instand setzt, gleichzeitig aber auch beide an der Hand nimmt, beide versucht in diesem Prozess zu begleiten oder nicht nur beide, sondern alle drei. Die Kinder sind in einem massiven Loyalitätskonflikt, in dem sie content gehören, geschützt gehören, begleitet gehören und das über längere Zeit und das von Fachpersonal.

Edith Meinhart: Also es gibt Fälle, wo Väter die Kinder als Waffen einsetzen, um die Ex-Frau zu zerstören und umgekehrt auch.

Anton Pototschnig: Ich würde jetzt einmal sagen, ich kenne es jetzt in erster Linie einmal umgekehrt. Ich gehe aus Wetten, dass es auch Väter gibt, die das machen. Es hängt ein bisschen davon ab, in was für einem Machtverhältnis steht man jetzt im Zusammenhang mit den Kindern. Und da kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass 90 Prozent der Kinder nach Trennungen bei Müttern sind, die auch die Obsorge, oft die alleinige Obsorge haben, und selbst wenn sie die gemeinsame Obsorge haben, das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Insofern sind sie dem Kind gegenüber in einer stärkeren Position. Wenn ein Mann sich dann in dieser Position entsprechend aufführen würde und eine Mutter, was ich wie viel unterstellen würde, dann wäre er relativ schnell aus der Beziehung draußen. Wenn eine Frau das macht, ist es so, dass ihr irrsinnig oft nicht wirklich, also dass es nicht erkannt wird. Dass ihr kein Riegel vorgeschoben wird, dass nicht gesagt wird, hallo, das ist nicht gut fürs Kind, wie Sie agieren. Da muss man korrigierend eingreifen.

Edith Meinhart: Männer haben möglicherweise mehr ökonomisches Kapital, bessere Anwälte, Zugang zu Privatgutachten.

Anton Pototschnig: Ja, das Argument, das höre ich oft. Die Frage ist, welcher Hebel ist da da liegen? Kann man durch Anwälte mit viel Geld da wirklich was erreichen? Ich kenne sehr viele Väter, die 20, 30, 100.000 investiert haben in Anwälte, damit sie wieder in Kontakt zu den Kindern kommen und keine Chance haben. Da gibt es eine gesellschaftliche Haltung, die sich auch in den Behörden wiederfindet. Ein Kind braucht eine Mutter und alles, was gegen eine Mutter gemacht wird, auch wenn es Sanktionen gegen eine Mutter geben würde, würde auf dem Rücken der Kinder landen. Und das bremsen die Behörden. Ich habe Fälle, die kann ich dokumentieren. Mit Familiengerichtshilfe. Stellungnahmen, wo die Familiengerichtshilfe-Sachverständigen ganz klar aussprechen, es wäre gut, wenn die Doppelresidenz eingeführt werden würde. Die Mutter bringt die Kinder in massiven Loyalitätskonflikt. Die Mutter ist überhaupt nicht kooperativ. Die versucht die Kinder überhaupt nicht in der Kontaktgestaltung zum Vater zu begleiten, sondern macht ganz im Gegenteil ständig genau Verkehrtes. Die Richter reagieren irrsinnig oft nicht. Sie wissen mit diesem Beziehungsgeschehen nichts anzufangen. Eine Richterin, ganz im Konkreten, hat über Jahre hindurch einfach keine Entscheidung getroffen.

Edith Meinhart: Weil sie nicht sicher war, welche richtig ist?

Anton Pototschnig: Dem Vater hat sie ganz explizit gesagt, wenn ich jetzt für sie entscheide, macht die Mutter einen Rekurs. Wenn ich für die Mutter entscheide, machen sie einen Rekurs. Das gebe ich mir nicht. Die Kinder haben aber keinen Kontakt mehr zum Vater gehabt. Das jetzt schon seit mehreren Jahren. Das ist natürlich nicht statthaft. Die Richterin hat dann nach vier Jahren das Ganze zurückgelegt und hat Befangenheit geschildert. Aber das ist nicht der einzige Fall.

Edith Meinhart: Gibt es nicht bei den FamilienrichterInnen auch einen Generationenwechsel, dass jüngere RichterInnen da schon gleichberechtigtere, partnerschaftlichere Familienkonzepte im Kopf haben?

Anton Pototschnig: Ja, stimmt. Da gibt es mehrere, von denen ich das rückgemeldet bekomme, beziehungsweise nicht von den Richtern oder RichterInnen selber, sondern von Vätern bzw. auch von Müttern, die das spiegeln. Das Problem ist aber trotzdem, dass auch junge Richter oder Richterinnen erstens einmal mit dieser Thematik überhaupt nicht betraut sind. Die haben ein Jus-Studium, die haben von Psychologie, die haben von Beziehungsdynamik, von Loyalitätskonflikten und von dem Allensamen überhaupt keinen Tau. Es geht darum, die lagern Verantwortlichkeiten und Entscheidungen in dem Sinne aus, dass sie Familiengerichtshilfe, Jugendamt oder Sachverständige zuschalten und dann diese Expertise einfordern und aufgrund derer sozusagen dann auch Entscheidungen treffen sollen.

Edith Meinhart: Was spricht hier dagegen?

Anton Pototschnig: Das Problem ist, dass wenn eine Mutter dann aber sagt, nein, das tue ich nicht. Also zum Beispiel bei dem Fall, da hat die Familiengerichtshilfe explizit Doppelresidenz vorgeschlagen. Die Mutter hat den Kontakt zu den Kindern, also zum Vater, komplett abgebrochen. Also für die Kinder komplett abgebrochen. Und sie sagt, nein, tue ich nicht. Und die Justiz ist überfordert, was sie jetzt tun soll, mit welchen Druckmitteln soll sie die Mutter dorthin bringen, dass sie dieser Expertenmeinung nachgibt. Jetzt stehen dann immer wieder Strafen oder Beugehaft oder sonst irgendetwas. Bei Beugehaft geht es ja noch an den Kindern verloren. Bei Strafen ist es so, dass sie wahrscheinlich sagt, naja gut, jetzt gehen wir uns was hin, wie viel nehmen wir leisten, weil der Vater hat bewirkt, dass ich gestraft werde und jetzt muss ich so und so viel Geld zahlen und so weiter. Also es wird versucht, auf einer Justizebene, auf einer rechtlichen Ebene ein Beziehungsproblem zu lösen. Und das ist das Problem. Das müsste komplett wegkommen. In Deutschland haben sie zum Beispiel schon prozessuale Gutachterstellung genommen. Also da geht es nicht mehr darum, dass ein Gutachter sagt, ich stelle zum Zeitpunkt X fest, so und so soll es sein, sondern die begleiten Väter, Mütter in dem Prozess der Scheidung. Bei uns haben die Psychologie bzw. Sachverständigen, die Familiengerichtshilfe die Aufgabe festzustellen, wer ist besser. Und soll ein Kontaktrecht stattfinden oder nicht. Und wenn ein Kontaktrecht stattfindet, soll es zwei Tage, vier Tage, acht Tage oder was auch immer sein. Und dieser ganze Prozess wird der Situation nicht gerecht.

Edith Meinhart: Sie meinen, das müsste passieren, bevor die Causa zu Gericht geht?

Anton Pototschnig: Genau. Grundsätzlich ist es so, dass es weg vom rechtlichen Rahmen gehen müsste, sondern hin zu einer Begleitung von Eltern, um wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, um selbstständig Entscheidungen für die Kinder treffen zu können und dort, wo das nicht gelingt, korrigierend einzugreifen.

Edith Meinhart: In Australien wurde ja 2006 das Familienrecht reformiert und seither gibt es sogenannte Relationship Centers, an die sich Eltern im Trennungsfall, ich glaube, sogar wenden müssen. Wäre das ein Vorbild?

Anton Pototschnig: Ja, ich denke mal, dass das ein ganz gutes Vorbild wäre. Es beginnt der Prozess nicht auf rechtlicher Ebene, sondern eben auf einer Beziehungsebene. Da werden die Eltern geladen, es wird mit ihnen gesprochen. Wenn sie zu keiner Vereinbarung kommen, müssen sie einen Kurs besuchen, Kind im Blick. Worum geht es da? Die Eltern werden als solches zwar getrennt, die Mutter geht in einen Kurs mit zehn anderen Eltern, Vätern und Müttern und der Vater geht in einen Kurs mit zehn anderen Eltern, also Vätern und Müttern. Die hören, wie die anderen tun. Die erleben in der Peergroup sehr viel Korrektur. Ihnen wird gespiegelt, was es für das Kind bedeutet, wenn sie weiter so tun, wie sie tun.

Das dauert eine Zeit lang, bis sie diesen Kurs, zu zehn Einheiten, die sie besuchen müssen. Und da wird nicht auf rechtlicher Ebene, sondern auf psychologischer Ebene, auf sozialer Ebene, auf Beziehungsebene versucht, dem Phänomen zu begegnen. Und das löst schon wahnsinnig viel.

Edith Meinhart: Wie sind da die Erfahrungen?

Anton Pototschnig: Es ist so, dass ich sage, es sind rund ein Drittel der strittigen Verfahren weniger geworden. Allein aufgrund dessen, dass sie das gemacht haben. Die Kosten sind bei Weitem geringer geworden. Es ist so, dass ein Verfahren über das Gericht 8000 Dollar, also jetzt für Australien, australische Dollar kostet, ein Verfahren über dieses Family Relationship Center 1700. Also allein da schon. Und mit dem Zusatz, dass Kinder den Kontakt nicht so schnell verlieren zum außenstehenden Elternteil und dass die Doppelresidenz als solches auch als Leitmodell eingeführt worden ist. Also dieses Selbstverständnis, dass Kinder auch nach der Trennung beide Elternteile in ihrem Leben brauchen.

Edith Meinhart: wenn dann überhaupt nichts weitergeht, gehen die Fälle doch zu Gericht.

Anton Pototschnig: Genau. In letzter Konsequenz muss es noch so sein, dass es auch zu Gericht gehen kann, auch wenn es pathologische Haltungen oder Probleme dahinterstehen oder sonst irgendwas. Es muss in letzter Konsequenz auch das Gericht sozusagen regulativ eingreifen. Aber das Erste ist nicht das. Und das ist der wesentliche Unterschied.

Edith Meinhart: Wenn das bei Gerichten so lange dauert, vier Jahre, wie Sie gesagt haben, ich hoffe, das ist ein sehr ausgerissener Einzelfall, aber wenn das so lange dauert, sind das natürlich große Zeiträume für ein Kind. Damit werden ja auch Fakten geschaffen.

Anton Pototschnig: Genau, so ist es. Und es ist so, dass die Kinder natürlich dann auch in eine Loyalität dem verbleibenden Elternteil geraten. Wenn ich jetzt nach der Trennung mitkriege, dass Papa und Mama sich nicht verstehen und mir ein Elternteil verloren geht, der Vater, aufgrund dessen, dass ich dann auf vier Tage im Monat Kontakt reduziert werde. Und dann werden die Kontakte auch weniger. Dann versuche ich diese Sicherheit, die ich habe, mir zu behalten und das ist der verbleibende Elternteil. Insofern komme ich in eine Loyalität und auch in eine Solidarität diesem verbleibenden Elternteil gegenüber. Und wenn der dann vom verbleibenden Elternteil ganz ausgegrenzt wird, dann habe ich Angst, auch in Opposition dem gegenüber zu gehen, weil ich dann nicht weiß, ob ich nicht den zweiten auch noch verliere. Dann habe ich einen sowieso schon verloren und den, der mir jetzt sicher ist, die Mama, in den meisten Fällen, geht man eventuell auch verloren. Und das können Kinder nicht riskieren. Und insofern ist es wahnsinnig schwierig, so einen Prozess wieder zu korrigieren. Ein Gebot der Stunde ist es, sehr schnell zu intervenieren. Im Sinne von genau hinschauen, wenn eine Gefährdung vorhanden ist, dann muss ein Schutz her. Das ist etwas, was von Frauenorganisationen, von Frauenschutzeinrichtungen immer wieder moniert wird, dass Väter im Grunde genommen nur Macht ausüben wollen und auch Gewalt ausüben wollen in weiterer Folge. Die wird es bis zu einem gewissen Grad auch geben. Aber es ist für mich vollkommen klar, da steht der Schutz des Kindes an erster Stelle. Und wenn ein bedrohliches Szenario da ist, dann muss es bis dahin gehen, dass der Vater überhaupt keinen Kontakt mehr hat. Oder nur in einem geschützten Raum.

Edith Meinhart: Aber diese Väter geben das in der Regel nicht zu. Das heißt, sie können ja gar nicht ausschließen, dass unter ihren hunderten Vätern auch welche sind, die das Kind tatsächlich gefährden, aber sich als Opfer darstellen.

Anton Pototschnig: Naja, also in der Regel nicht so. Oft ist es ja auch nachgewiesen. Gibt es einen blauen Fleck oder gibt es Schilderungen, die einfach nachvollziehbar sind und wo Gewalt als solches durchaus auch nachgewiesen werden kann. Aber es passiert schon auch oft, dass Gewalt einfach vorgeworfen wird als Mittel zum Zweck. Ich kenne aus meinem Umfeld mehrere Rückmeldungen, zum Beispiel auch von einer Mutter, die wiederum eine Mutter gekannt hat, die in die Trennungssituation gekommen ist und da hat die Anwältin ihr empfohlen, sag doch, der hat das Kind sexuell missbraucht.

Edith Meinhart: Die Anwältin hat das empfohlen?

Anton Pototschnig: Die Anwältin, ja. Und es ist kein Einzelfall. Solche Sachen kommen immer wieder vor. Und es ist leicht, also so den Vorwurf jetzt auch in den Raum zu stellen. Er hat mich bedroht. Na, wie sollst du denn da als Vater damit umgehen.

Edith Meinhart: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Anwälte raten, so einen Vorwurf zu erfinden.

Anton Pototschnig: Ich habe es von einer Bekannten, die sehr eng mit ihr ist und das war ganz sicher keine Lüge. Und den Vorwurf, dass Väter gewalttätig sind oder dass er droht und so weiter, das höre ich immer wieder. Und auch von Vätern, die sagen, mir ist etwas unterstellt worden, das so in der Form einfach nicht stattgefunden hat. Ich kann nicht jeden einzelnen Fall nachweisen und so weiter, aber dieses Phänomen wird auch im Zusammenhang mit Eltern-Kind-Entfremdung durchaus beschrieben. Das ist natürlich eine Spitze, was ich jetzt erzählt habe von der Anwältin. Aber es gibt viele, wo sie die Schilderungen von Müttern sehr oft einfach eins zu eins übernehmen, ohne dass der Vorteil solches auch noch einmal befragt wird.

Edith Meinhart: Ich gehe schon davon aus, dass es ziemlich alles gibt, aber die Verhältnisse unterscheiden sich. Also es gibt, glaube ich, mehr Fälle von sexuellem Missbrauch, die vielleicht unentdeckt bleiben, als Fälle, wo Frauen so ruchlos sind, einen Vorwurf schlicht zu erfinden.

Anton Pototschnig: Wie kommen Sie auf das?

Edith Meinhart: Ich glaube, dass die Dunkelziffer da hoch ist, weil es einfach eine große Hürde gibt, sexuellen Missbrauch in der Familie anzuzeigen, das durchzustehen.

Anton Pototschnig: Sexuellen Missbrauch gibt es und die Dunkelziffer ist eine extrem hohe. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Und es gibt auch ganz sicher viele Väter, die drohen und die auch wahrscheinlich Gewalt ausgeübt haben und die sagen, ich habe nie etwas gemacht. Ja, selbstverständlich wird es die geben.

Edith Meinhart: Ja, die, die sexuell missbrauchen, sind die Ersten, die sagen, dass der Vorwurf erfunden ist.

Anton Pototschnig: Ja, nur selbstverständlich. Solange ihnen der nicht nachgewiesen wird, wären sie ja blöd zu sagen, ja, selbstverständlich habe ich sexuell missbraucht, weil dann sind sie hinter Gittern. Klar, so ist es. Nur jetzt die Dimension. Also sexueller Missbrauch im Zusammenhang mit dem Jugendamt, was Gefährdungsmeldungen betrifft, sind das ein bis zwei Prozent pro Jahr. Wenn es um Kontaktlosigkeit geht, von Vätern nach Trennungen, sind das rund 25 Prozent. Es gibt unterschiedliche Zahlen, einmal 20 Prozent, einmal 30 Prozent, aber so in etwa im Laufe der Jahrzehnte und das verfolge ich jetzt auch schon drei Jahrzehnte locker bleibt die Zahl in etwa gleich. Frauenorganisationen sagen nur, die Väter kümmern sich nicht genug. Männerorganisationen sagen, die Frauen lassen nicht los und wollen die Kinder nicht hergeben. Ich glaube, dass von beiden Seiten etwas stimmt und ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, auch einen Schulterschluss zu finden und zu suchen, um miteinander dieses Phänomen zu besprechen und Lösungen zu erarbeiten.

Edith Meinhart: Das Familienrecht soll ja schon lange reformiert werden. Das passiert aber bis heute nicht. Woran hapert es denn?

Anton Pototschnig: Naja, ähm…Es ist so, 2013 hat es einen Vorstoß gegeben, daraus ist das Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2013 entstanden und ausgelöst worden ist es damals durch einen europäischen Menschenrechtsgerichtshofsbeschluss, der zuerst Deutschland heimgesucht hat und dann in weiterer Folge Österreich. Gegangen ist es dabei um jeweils einen Vater in Deutschland und in Österreich, der die gemeinsame Obsorge beantragen wollte. Der Antrag aber abgelehnt worden ist. Warum? Weil die Mutter gesagt hat, ich will nicht, dass er einen Antrag stellt. Das heißt, Österreich und Deutschland hat die Mutter übers Recht gestellt. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat gesagt, so kann es nicht sein. Also zumindest einen Antrag muss man an machen können, ob die gemeinsame Obsorge gerechtfertigt ist oder nicht. Das war bis 2013 nicht der Fall. Und da möchte ich noch ganz gerne ein bisschen was dazu sagen, weil das hat ein bisschen so für mich mit diesem Muttermythos zu tun. Aber ich bleibe jetzt einmal bei dem Thema noch. 2013 ist dann das ins Gesetz aufgenommen worden, das Antragsrecht ist eingefügt oder aufgenommen worden. Gleichzeitig ist es aber so gemacht worden, dass die gemeinsame Obsorge aufgewertet worden ist. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das uneingeschränkte, aber wiederum der Mutter zugeordnet worden ist. Also wenn eine Mutter sagt, ich gehe von einem Tag auf den anderen jetzt irgendwo hin, nach Buxtehude, dann ist es so. Dann darf sie das bestimmen. Das ignoriert die Beziehung, die bis zu dem Zeitpunkt zwischen Vater und Kind geherrscht hat, vollkommen. Das sind wir schon wieder bei diesem Muttermythos. Es geht die Gesellschaft davon aus, wenn nur die Mutter dem Kind erhalten bleibt, dann ist eigentlich alles gut und dann besteht im Grunde genommen eine Beziehung, keine Gefahr für das Kind.

Edith Meinhart: Das heißt, die Mutter übernimmt die überwiegende Betreuung, der Vater erhält ein Kontaktrecht und zahlt.

Anton Pototschnig: Das ist das Modell, das gesetzlich festgelegt worden ist. Es war so, dass beim Gesetzgebungsprozess im ersten Entwurf die Doppelresidenz inhärenter Bestandteil des Gesetzes war. Ich weiß das, weil ich beim Arbeitskreis dabei war. Später ist das rauskatapultiert worden. Und ja, dschon damit war die Doppelresidenz weg und der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden zu sagen, es braucht das Kind einen hauptsächlichen Aufenthalt, es braucht eine hauptsächliche Bezugsperson. Wer das in der Regel ist, darüber, denke ich mal, brauchen wir nicht wirklich reden.

Edith Meinhart: Aber es sind ja tatsächlich die Kinder, die zwischen den Wohnsitzen dann pendeln, die ständig aus ihrer Umgebung herausgerissen werden. Ist das gut für die Kinder?

Anton Pototschnig: Ganz klar und einfach, ja. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen zynisch, weil Sie formulieren natürlich auch eine Frage mit der einhergehenden Skepsis dem Modell gegenüber. Kinder selber, die zu diesem Modell befragt werden, sagen, ja, es ist schon anstrengend eigentlich so bei Mama sein und bei Papa sein und immer wieder auch die Sachen hin und her zu tragen. Aber wenn ich wieder vor der Wahl stehen würde, mich für das eine, also Doppelresidenz oder Residenzmodell zu entscheiden, würde ich mich wieder für das Doppelresidenzmodell entscheiden. Warum? Weil ich Papa und Mama gleich lieb habe. Weil ich mit beiden Zeit verbringen möchte. Weil es mir wichtig ist, mit Papa und Mama Zeit zu verbringen. Also es gibt eine Forschungslage zu diesem Thema, die evident ist und die ganz eindeutige Sprache spricht. Und die eigentlich nur in Österreich und in Deutschland, warum, könnte man noch diskutieren, infrage gestellt wird. Nämlich, dass die Doppelresidenz ganz eindeutig das dem Residenzmodell überlegene Modell ist, weil Kinder aus einer gewissen Loyalität herausgebracht werden, weil Kinder von beiden Elternteilen profitieren können, weil wenn ein Elternteil, sagen wir einmal, etwas eigenartig ist oder vielleicht sogar wirklich auch pathologische Züge hat, Persönlichkeitsstörung oder sonst irgendetwas, durch den anderen das in einer gewissen Art und Weise ausgeglichen werden kann. Da sprechen sehr viele Sachen dafür, dass Kinder letztendlich in der Doppelresidenz besser aufgehoben sind als in einem Residenzmodell, weil das Risiko einem Elternteil ausgeliefert, unter Anführungszeichen zu sein, der vielleicht auch nicht so gut ist, auch größer ist.

Edith Meinhart: Sie haben angedeutet, dass im deutschsprachigen Raum diese Argumente nicht ausreichend gewichtet werden. Warum?

Anton Pototschnig: Ja, das überlege ich auch schon sehr lang in dem Zusammenhang. Ich habe noch nicht wirklich eine ganz klare, schlüssige Erklärung dafür, aber es fällt mir auf. Wir sind im Grunde genommen umzingelt von Ländern, wo die Doppelresidenz schon längst implementiert ist. In Belgien ist 2006 ähnlich wie in Australien die Doppelresidenz als Modell eingeführt worden, das prioritär behandelt werden sollte. In Österreich und in Deutschland gibt es eine sehr polarisierte und sehr emotional aufgeladene Diskussion und es gibt ein permanentes Gegeneinander. 2010, wo diese Gesetzgebungsperiode war und wo die Novellierung des Kindschaftsrechts im Gange war, hat sich eine Initiative gebildet. Da war die Elfriede Hamerl, die Prammer und ich weiß nicht wie viele Prominente dabei, die eine Plattform gegründet haben, die findet man jetzt im Internet nicht mehr, weil sie sie gelöscht haben, die sich extrem dagegen aufgeregt, also gestellt haben, dass dieses Gesetz umgesetzt wird. Also einfach nur, dass Väter das Recht bekommen, einen Antrag zu stellen auf Obsorge. Was das mit Gleichberechtigung zu tun hat, weiß ich nicht. Was das mit Chancengleichheit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es wird immer argumentiert damit, dass wenn diese Schritte erfolgen, dann würden die Frauenrechte einen Backlash erleben von mindestens 200 Jahren, wie die Helene Klar das einmal gesagt hat. Also da gibt es Grabenkämpfe und sehr emotionalisierte Kämpfe ohne einen wirklichen Diskurs. Und für meine Begriffe wird aufgrund dieser Haltungen auch sehr daran getan, dass sich tradierte Verhältnisse bis heute zu halten.

Edith Meinhart: Kann man nicht sagen, dass Frauen unter diesen tradierten Verhältnissen tatsächlich ökonomisch jedenfalls leiden? Und möglicherweise die Männer, die jetzt im sozialen Wandel schon weiter vorne sind, die quasi schon partnerschaftliche Modelle leben, da genauso leiden wie die Frauen.

Anton Pototschnig: Ja, ja, ich glaube auch, dass beide leiden darunter. Nur wenn ich das feststelle und sage, ja, also auch Frauen leiden darunter, dann muss ich mir auch als Frau jetzt einfach sagen, okay, gut, was wären denn probate Mittel, um aus dieser Situation herauszukommen? Und wenn ich jetzt einfach nur die Doppelresidenz anschaue, die Doppelresidenz sagt: gleiche Rechte, aber gleiche Verantwortungen auch in allen Bereichen, im Care-Bereich, im Mental-Load-Bereich, überall. Das bedeutet, wenn ich diese Verantwortung übernehme, dann muss ich schauen, wie ich beruflich zurechtkomme, ob ich auch 40 Stunden arbeiten kann oder nicht, aber auf jeden Fall gilt das dann auch für beide. Das ist auch das, was Frauen durchaus dann als positiver für die Doppelresidenz aussprechen. Sie sagen, ich habe die Chance gekriegt, mich beruflich zu verwirklichen. Ich habe auch 40 Stunden aufstocken können und ich bin froh, dass das Kind auch vom anderen Elternteil profitieren kann und auch ich meinen Freiraum habe und nicht mit dieser Verantwortung dem Kind gegenüber komplett allein gelassen worden bin.

Edith Meinhart: Aber in dieser Welt, wo wirklich halbe-halbe herrscht in allen Bereichen, also da hätten Sie ja auch die Feministinnen auf Ihrer Seite.

Anton Pototschnig: Ja, es wird davon ausgegangen, dass sozusagen, und das ist so das Junktim, das immer wieder ausgesprochen wird, erst wenn alle Väter vorher halbe-halbe bei aufrechter Beziehung machen, dann haben sie auch das Recht sozusagen, die Doppelresidenz gesetzlich zu verankern. Und ich würde einmal sagen, wenn man das jetzt umgekehrt machen würde, dann könnte man sagen, erst wenn alle Frauen 40 Stunden arbeiten, dann haben sie ja recht, im Vorstandsposten und Aufsichtsratsposten einen Platz zu kriegen. Ich finde, es wird der Situation nicht gerecht. Und worum es uns geht ist, dass natürlich, dass das auch berücksichtigt wird, deshalb kämpfen wir auch und setzen wir uns auch dafür ein, dass es ein Familienarbeitszeitmodell gibt, dass Väter in Karenz gehen und so weiter. Das ist durchaus auch unser Anliegen. Aber darauf zu warten, dass erst das eine vollkommen erfüllt werden müsste, also quasi halbe-halbe bei aufrechter Beziehung, und dann erst bekommt ihr das Recht, das wird den Gegebenheiten einfach nicht gerecht.

Edith Meinhart: Wie sähe denn die gemeinsame ideale Obsorge aus Ihrer Sicht aus?

Anton Pototschnig: Für meine Begriffe müsste sie ab, also so wie bei der Mutter ab Geburt hat die Mutter die Obsorge. Für meine Begriffe müssten sie auch die Väter haben, egal ob sie verheiratet sind. Weil verheiratet haben sie sie, auch ledige Väter sollten die automatisch haben. Wenn es einen Gefährdungsmoment gibt, selbstverständlich soll die Frau nachher auch die Möglichkeit haben, zu Gericht zu gehen und zu sagen, nein, das und das und das spricht gegen eine gemeinsame Obsorge. Das könnte dazu führen, zu Gewalt oder zur Entführung oder sonst irgendetwas. Und natürlich muss nachher dem entgegengewirkt werden.

Edith Meinhart: Aber eine gemeinsame Obsorge ab Geburt, unabhängig davon, wer sich wie viel um das Kind, um die Kinder kümmert?

Anton Pototschnig: Ja, im Grunde genommen ja. 1998 hat es in Deutschland eine Kindschaftsrechtsreform gegeben. Da ist die gemeinsame Obsorge als obligatorisch festgelegt worden, so wie ich sie jetzt geschildert habe. Und es ist dann eine Studie gemacht worden, die von Rot-Grün in Auftrag gegeben worden ist, wie sich denn dieses Gesetz auswirkt. 2001 ist diese Studie vorgestellt worden und es ist explizit festgestellt worden, dass diese zwanghafte, sagen wir mal so, oder diese automatische gemeinsame Obsorge für beide sich positiv auswirkt. Warum? Weil der zweite Elternteil von vornherein nicht das Gefühl hat, er ist ausgeschlossen. Er muss um etwas kämpfen. Es hat einen sehr hohen symbolischen Wert, diese Obsorge. Wenn ich den nicht habe, habe ich das Gefühl, ich bin Elternteil zweiter Klasse. Ich möchte das aber nicht sein. Keiner will das sein. Da wird das Gefühl der Gleichwertigkeit, der Gleichberechtigung verletzt und dadurch komme ich schneller ins Kämpfen Dieses Kämpfen entfällt. Aber, oder und, Väter haben sich in dem Zusammenhang, oder der Elternteil, der vielleicht eher außenstehend war, hat sich kooperativer gezeigt, war viel mehr involviert und hat sich aktiver auch in die Kinderbetreuung eingebracht. Und für meine Begriffe hat das durchaus auch eine Logik. Gleichbehandlung, Gleichberechtigung hat in unserer Zeit einen ganz großen Stellenwert. Alles ruft danach, aber in dem Bereich scheint es irgendwie andere Gesetze zu geben.

Edith Meinhart: Die Faktenlage ist auch anders. Also die Leute sind zwar, wenn man sie fragt, für Gleichberechtigung, dann sind die Geschlechterrollen zu Hause aber trotzdem sehr traditionell.

Anton Pototschnig: Ja, aber es ist ja kein einseitiger Prozess und das wird irgendwie so tendenziell irgendwie immer auch den Männern ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Also quasi, ihr lebt es ja nicht, ihr kommt nicht in die Gänge, ihr macht nicht mehr. Aber ich möchte noch ein bisschen diese Studie, die ich zu Eingang erwähnt habe, schildern, auch Frauen sind in einer bestimmten Identität. Und viele Frauen sagen, ja, über das Kind bekomme ich auch eine Identität, die man nicht nehmen lassen will. Und, ich will dem Kind gegenüber in erster Linie einmal präsent sein. Es sind die Agreements, es sind die Vereinbarungen zwischen den Eltern, zwischen Vater und Mutter, die miteinander getroffen werden. Es ist ja nicht so, dass die Männer sagen, du bleibst daheim und ich gehe arbeiten und so weiter, sondern nein, es ist ein konsensualer Prozess, basierend auf Rollenmustern, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte etabliert haben. Und da denkt man, von dem muss man mal ausgehen. Es ist eine freiwillige Entscheidung, wer welche Rolle übernimmt. Aber nur weil ich sage, ein Elternteil, jetzt der Vater als solches, verdient Geld und ist weniger im Zusammenhang mit dem Kind beschäftigt, bedeutet das ja noch nicht, dass deshalb diese Rolle schlechter ist, sondern der tragt jetzt von der monetären Seite her mehr dazu bei, dass die Familie aufrecht bleibt und die Mutter macht es von ihrer Seite, indem sie Care-Arbeit liefert. Und das machen die miteinander aus. Und wenn ich jetzt so davon ausgehe, also bei unehelichen Kindern oder bei Eltern, die nicht verheiratet sind, ist es genau dasselbe. Wenn die in Lebensgemeinschaft sind, dann ist es so, dass die Mutter die Obsorge automatisch hat und der Vater hat sie nicht. Außer die Mutter stimmt ihm zu. Oder der Vater beantragt sie. Aber ich kenne viele Väter, die sagen, ich wollte die Obsorge schon haben, aber sie haben gesagt, nein, das will ich nicht. Und Väter haben keinen Antrag gestellt, weil sie sagen, sie wollten den Konflikt in die Beziehung nicht einbringen. Weil sobald das da wäre, wäre es über Gericht gegangen, bei einer aufrechten Beziehung, das wollen die meisten nicht. Und ich bin aber dann als Vater dem Kind gegenüber rechtlich in einer Position, wo ich sage, ich weiß ganz genau, wenn es zur Trennung kommt, habe ich die schlechteren Karten. Und das macht was. Das macht was in der Beziehungsdynamik. Das macht auch von der Bereitschaft im Engagement dem Kind gegenüber was. Das löst was aus.

Edith Meinhart: Wenn ich es jetzt wieder auf ein eskaliertes Niveau hebe, könnte ja ein Mann, der einfach qua Geburt des Kindes auch die Obsorge kriegt, weil er Vater ist, die Frau dann bei allen Entscheidungen, die sie im Sinne des Kindes treffen will, torpedieren. Schulentscheidungen oder bei allen anderen wichtigen Lebensentscheidungen, obwohl er eigentlich vom Kind wenig weiß, weil er vielleicht 80 Stunden arbeitet.

Anton Pototschnig: Es muss halt abgewogen werden. Natürlich kann die Mutter dann in so einem Fall das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Damit hat sie auch ein bevorzugtes Recht, solche Entscheidungen zu treffen. Aber das sind Ausnahmefälle. In der Regel, ich rede jetzt auch von Fällen, wo die Eltern unehelich einfach zusammenleben und in der Regel Männer tendenziell noch eventuell gleich viel oder sogar mehr arbeiten und Mütter dann ein bis zwei Jahre lang in Karenz sind und dann Teilzeit arbeiten gehen. Die leben in einem gemeinsamen Haushalt und da gibt es keinen Automatismus, dass die gemeinsame Obsorge beiden anheimfällt. Sondern die Mutter hat sich qua Gesetz. Der Vater bekommt sie, wenn die Mutter sagt, ja, ich bin einverstanden. Wenn die Mutter sagt, nein, bin ich nicht einverstanden, muss der Mann in dieser Lebensgemeinschaft sich entscheiden, gehe ich jetzt zu Gericht und hole mir dieses Recht oder nicht. Das schafft eine Spannung. Und darum geht es, das rauszuholen. Und Studien belegen, dass die gemeinsame Obsorge eine positive Wirkung hat, weil genau dieses Moment wegkommt.

Edith Meinhart: Bei Ihnen landen ja vor allem strittige Trennungen. Wie sieht eine vorbildliche aus?

Anton Pototschnig: Ich möchte zuerst ein bisschen noch korrigieren. Es sind sehr viele einvernehmliche Scheidungen und Trennungen von Eltern, die vor Gericht ganz eine klare Regelung getroffen haben und dann aber auf einmal gekippt werden. Also so durchaus einfach nämlich nicht alles strittig, sondern nur im Laufe der Zeit einfach relativ schnell teilweise, beziehungsweise nur ein, zwei Jahre, auf einmal die Väter aus der Kontaktgestaltung zum Kind herausgeschossen werden.

Edith Meinhart: Weil die Mütter den Kontakt nicht mehr ermöglichen, oder was meinen Sie?

Anton Pototschnig: Genau, weil Mütter den Kontakt zu den Kindern nicht mehr ermöglichen und weil sie von den Behörden keinen Einhalt bekommen.

Edith Meinhart: Das heißt, dann werden die Entscheidungen strittig?

Anton Pototschnig: Ja, dann geht es ums Kontaktrecht, also so die Trennung ist erfolgt, die Regelungen sind getroffen und dann geht es ums Kontaktrecht und da sagen wir, also Väter, gut, also so reden wir zuerst einmal, gehen wir in Beratung und so weiter, wenn das nichts nutzt, dann muss ich mich ans Gericht wenden, weil ich habe ja Recht, ich habe nichts getan, ich werde zu Unrecht aus dem Kontakt zum Kind herausgehalten und ich brauche Hilfe von außen. Das Problem ist aber, dass da, wir haben schon gesprochen darüber, dass da der Apparat, das System einfach nicht adäquat umgeht mit diesem Thema.

Edith Meinhart: Gibt es so eine vorbildliche Vereinbarung, wo Sie sagen, das wäre das Modell, so soll es künftig laufen?

Anton Pototschnig: Ja, orientiert am Kind. Was für eine Beziehung, was hat das Kind bisher von beiden Elternteilen bekommen? Was für eine Bindung, was für eine Beziehung hat das Kind zu beiden Elternteilen? Die soll aufrecht bleiben, diese Beziehung. möglichst im selben Ausmaß oder adäquat dem, was bisher war. Ich würde sagen, grundsätzlich tendenziell in Richtung paritätischer Doppelresidenz. Warum? Weil die Kinder dann wirklich von beiden Elternteilen profitieren können und sollen. Das kann aber auch ein Prozess sein, der so über ein, zwei Jahre lang so quasi erst stattfinden soll. Und ich glaube es auch aus emanzipatorischer Sicht, beziehungsweise auch, ich wage es zu behaupten, feministischer Sicht, weil Frauen dann auch die heftige Betreuung von einem Mann abgeben sollen oder können und sich selber entsprechend verwirklichen können, karrieremäßig, beziehungstechnisch und so weiter. Und, das schlagen wir auch von wir Väter vor, wenn vorher die Verhältnisse so waren, dass traditionelle Muster gelebt worden sind und der Vater eher in der Berufstätigkeit war und die Mutter nicht, dann sollte es auch eine Übergangszeit geben, wo auch halbe-halbe gelebt wird, Väter Alimente zahlen müssen, obwohl sie eigentlich, wenn Doppelresidenz oder halbe-halbe ist, nicht unbedingt dazu verpflichtet wären oder nur Restgeldunterhalt, aber der ist sehr viel weniger als der normale Unterhalt. Wir gehen davon aus, dass die Väter da für ein, zwei Jahre Unterhalt im normalen, also nach dem Regelbedarf zahlen. Warum? Damit es Müttern möglich ist, sich beruflich auch zu etablieren, von Teilzeit auf Vollzeit zu kommen und dann beide im selben Maß sozusagen berufstätig sein können und freigespielt sind und sich ums Kind kümmern können.

Edith Meinhart: So einen Fall kenne ich aus meinem eigenen sozialen Umfeld. Ein Fotograf, der an die 60.000 Euro im Jahr verdient, seine Ex-Frau ist ebenfalls freiberuflich ungefähr bei einem Drittel des Jahresverdienstes. Die beiden machen halbe-halbe, weil es für beide wichtig ist, die Kinder zu haben und auch kinderfreie Zeit. Aber in dem Fall bekommt die Frau die Familienbeihilfe zu 100 Prozent, 960 Euro für drei Kinder und auch für ein behindertes Kind das Pflegegeld. Und der Mann kriegt davon eigentlich nichts, obwohl sie halbe-halbe machen. Wie sähe das in Ihrem Modell aus?

Anton Pototschnig: Grundsätzlich, wenn die Eltern sich bis zur Trennung dahingehend geeinigt haben, dass sie dieses Verhältnis leben, dann glaube ich, ist es auch gerechtfertigt, dass die Frau in dem Fall mehr an Transferleistungen bezieht. Die Frage ist, wie lange, ja. Ist es so, dass wenn die Frau sagt, na, ich will einfach nicht mehr arbeiten. Ja, das genügt mir, ja, warum soll ich. Dann hat man als Mann natürlich schon auch das Gefühl, na ja, okay, gut, ich soll, ja. Und du magst einfach nicht und dadurch kommt es zu einer Verschiebung auf monetärer Ebene, die irgendwie auch nicht passend ist.

Edith Meinhart: So empfindet es der Mann. Er sagt, die Frau hat eigentlich überhaupt keinen Anreiz, mehr zu verdienen.

Anton Pototschnig: Würde der Mann reduzieren und würde einfach auch Teilzeit gehen, würde er angespannt werden. Was heißt das? Das heißt, wenn die Mutter dann Alimente einklagen würde und sie kann einklagen, weil wenn er dreimal so viel verdient wie sie, gibt es so eine große Lücke, dass es einen Restgeldunterhaltsanspruch gibt. Und wenn er dann reduzieren würde, könnte sie sagen, naja, er könnte eigentlich 40 Stunden arbeiten, er könnte so und so viel verdienen, er will aber nicht, nur damit er keine Alimente zahlt. Ich möchte, dass er trotzdem so viel zahlt, als würde er 40 Stunden arbeiten, egal ob er jetzt 20 oder 30 Stunden arbeitet, um sich fürs Kind oder ums Kind kümmern zu können, bei einem halbe-halbe-Modell. Dann würde er dazu verdonnert werden. Und sie umgekehrt auch? Nein, das ist das Missverhältnis. Das passiert nicht. Nein. Weil sie hat vorher auch 20 Stunden gearbeitet. Insofern, warum soll sie jetzt so quasi, da ist ja, sie hat sich immer schon um die Kinder gekümmert, sie tut sich jetzt auch weiter und insofern würde sie nicht zur Kasse gebeten werden oder würde sie auch nicht in diese Richtung gedrängt werden. Da gibt es eine Lücke. Das Gesetz in Österreich ist extrem lückenhaft. Es gibt keine klare Regelung. Das Problem ist, dass das Gesetz eigentlich sagt, Doppelresidenz, nein danke, schlecht fürs Kind. Hauptsächlicher Aufenthalt, hauptsächliche Betreuungsperson muss es geben.

2015 hat das Verfassungsgerichtshof eine Erkenntnis veröffentlicht, wo sie sagen, nein, Doppelresidenz wäre gut. Jetzt muss jeder einzelne Fall gestritten werden und de facto ist es so dass sich Richter, Beraterinnen, alle orientieren, je nachdem, wie sie es halt selber so quasi denken. Und die einen sagen, die berufen sich aufs Gesetz, die anderen berufen sich auf die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Es ist ein kompletter Kauderwelsch beieinander. Es gibt keine Orientierungslinie. Die einen können sagen, Doppelresidenz ist nicht gut für mein Kind, das zerreißt das Kind. Die anderen können sagen, ganz im Gegenteil. Nur wer hat Recht? Da bedarf es einer Klarheit, die geschaffen werden muss im Rahmen eines Gesetzes. Ein Vater, von dem ich schon gesprochen habe, der seit vier Jahren keinen Kontakt hat. Er hat jetzt mit einer weiteren Lebensgefährtin wieder ein Kind und so weiter. Und er sagt, er ist glühender Vater. Er hat sich das ganze Leben nichts anderes gewünscht, als einfach der Vater zu sein. Und für ihn ist das der Horror gewesen, von diesen Kindern getrennt worden zu sein. Er hat jetzt ein weiteres Kind, wollte in Karenz gehen. Und hat in dem Zusammenhang um eine Unterhaltsreduktion gebeten. Die ist abgelehnt worden. Er ist trotzdem in Karenz gegangen. Das Problem war nur, dass er dann vom Karenzgeld halt mehr an Unterhalt zahlen hat müssen, als er Karenzgeld gekriegt hat. Beziehungsweise 20 Euro sind ihm letzten Endes übergeblieben. Da stimmt was nicht. In solchen Fällen müsste meiner Ansicht nach noch der Staat intervenieren, müsste zuschießen und sagen, keinem Elternteil soll verwehrt sein, mit dem Kind Zeit zu verbringen und in Karenz zu sein. Da ersetzen wir etwas.

Edith Meinhart: Herr Pototschnig, danke schön für das Gespräch.

Anton Pototschnig: Danke für die Einladung.

Edith Meinhart: Ich glaube, es gäbe noch viel dazu zu sagen, vor allem auch die Perspektive von Frauenorganisationen. Also wir haben vielleicht nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen.

Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.